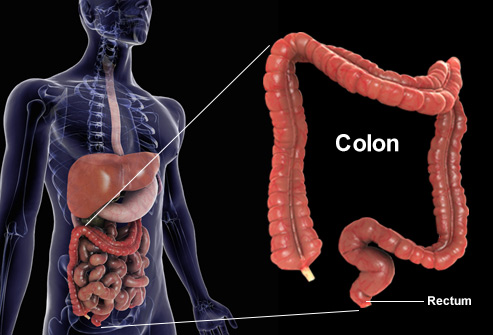

大腸癌是最常見的惡性腸道腫瘤之一,隨著人類生活方式日益西方化及老齡化的加劇,大腸癌發病率以每年4.2%的速度持續上升,但早癌發現卻很低,早期診斷比例不足10%。腸道是人體內最大的微生態環境,小腸主要負責營養吸收,大腸則吸收水分、電解質,形成糞便、排出糞便,因此腸道對人體的健康有著舉足輕重的影響。

誤診和漏診導致早癌發現偏低

大腸癌病因復雜,只有通過篩查才能立竿見影地提高早期診斷率,降低死亡率。

很多醫生表示,超過半數的患者初次就診時被誤診為痔瘡、結腸炎等良性疾病,因此延誤了最佳的手術時機。早期結腸鏡篩查對大腸癌治療十分重要。大腸癌早發現三個月,經過治療后,可以明顯提高治愈率,不僅可以明顯減少治療費用,減輕很多痛苦,而且可以延長幾十年的壽命。結腸鏡篩查還可以發現腸息肉等癌前病變,同時將其摘除,從而避免發展為大腸癌。

腸癌的演變過程

息肉是結直腸癌的“前身”,目前已明確至少80%-95%的結直腸癌都是從息肉一步步演化過來的,而從小息肉→大息肉→高級別上皮內瘤變→息肉癌變這一過程一般需要5-15年,因此只要在這一過程中發現病變,并及時切除便可以消除后患。

腸癌的高危險因素

1.得過癌前結腸息肉(腺瘤性息肉);

2.直系親屬得過結直腸癌或癌前息肉(腺瘤);

3.各種家族性遺傳性結直腸癌病史;

4.炎癥性腸病(慢性潰瘍性結腸炎或克羅恩病);

5.長期飲酒、燒烤、腌漬、熏制食品,過多攝入紅肉類、高脂肪類;

6.長期坐位工作而又缺乏運動者。

腸癌的高危險人群

1.一般人50歲開始可考慮進行篩查,比如結腸鏡檢查,如無異常,10年后復查。

2.既往有息肉的人群:如息肉小于1厘米,數目小于2個,并且是較為低危的息肉如管狀腺瘤,則可以在內鏡切除息肉后5-10年復查。如息肉數量超過3個或者有高危息肉,則建議每3年復查腸鏡。

3.既往有炎癥性腸病的人群:在出現癥狀后8-10年需要開始腸鏡篩查。

4.直系親屬相關人群:有一個直系親屬在60歲前發現腸癌,或者2個直系親屬均有腸癌的,應在40歲或者其直系親屬發現腸癌時年齡減去10歲時開始進行腸鏡篩查。

腸癌的三大早期癥狀

一、排便習慣的改變

由于個體的飲食結構、生活習慣上的差異,不同的人排便習慣也大相徑庭。專家指出,在沒有腹痛、腹脹等典型癥狀或任何不適的情況下,一天排便三次和三天排便一次都屬正常。但如果向來是數天排便一次的人,在沒有任何感染的情況下,持續出現一天排便多次的情況,就要高度懷疑腸黏膜是否出了問題。反之,一向排便通暢的人在沒有任何誘因 (如飲水、活動減少)的情況下,突然出現排便困難時,也應該考慮腸道出現占位性病變的可能。

二、糞便突然變細

糞便突然變細也是腸癌早期征兆之一。早期的腸癌往往局限于腸黏膜和黏膜下層。隨著病程的進展,腫塊漸漸向腸腔內凸起,腸管直徑開始縮小,糞便經過時就會受到壓縮,從而出現糞便變細的情況。專家建議如果持續發生這種情況,應當及時就醫。

三、伴有少量出血

如果發現糞便中夾雜著少量血跡,則就要高度重視,千萬不能姑息養奸,更不能當成痔瘡自行處理。腫瘤會逐漸形成向腸腔內凸起的腫塊,在受到糞便摩擦時,難免會有小的潰破,發生少量流血,這也是早期腸癌的癥狀表現。

腸癌的早期篩查

1.腸鏡篩查

很多人都會問到,腸鏡痛苦嗎?技術在進步,現在的腸鏡和幾十年前那可好的不是一點半點。關鍵是現在還可以在靜脈麻醉下進行無痛腸鏡檢查,就像打了個盹似的就可以把檢查做完了。

2.其他方法

最經濟實用的就是便常規的便潛血試驗,可以發現微量的消化道出血。這種隱匿性的出血有可能就是消化道腫瘤的早期表現。

還有仿真腸鏡,就是對腹部進行CT掃描后利用軟件把圖像三維重建起來,得到和腸鏡類似的圖像。目前在病灶檢出方面可以和腸鏡相媲美。并且還可以在一部分人群中同時發現腸道外的其他病變,可以說是一舉多得。不過,由于CT仿真腸鏡臨床應用時間尚短,因此在篩查的周期和有效性方面還有待于進一步研究結果的證實。

對于便潛血試驗和CT仿真腸鏡發現的病灶,目前還是需要進行結腸鏡檢查來確診。因此目前主流觀點還是建議行結腸鏡篩查。

(責任編輯:admin)

聯系祺昌

24小時服務熱線:(086)150 1799 1962 / (086)189 2841 1962